|

|

|

|

山梨へのバスツアーで、お菓子の工場を見学した後、人生初めてのヘリコプター搭乗体験をし、ワイン工場で試飲を楽しみ、最後は雨の中でのハーブ園見学となった。土砂降りの中、ガイドさんの後を付いて園内をまわった。すると、写真にある黄緑色をした丸いふんわりとした珍しい植物に出会った。いつかTVで見たことがあったが、名前は分からない。雨の中傘を片手にシャッターを切った。後で調べたら、「コキア」と言う植物で別名「ホウキ草」と言うそうで、秋になると真っ赤な色に変わり、それはまた美しいそうだ。昔はこの植物で箒を作ったそうである。

|

|

|

|

|

|

|

|

真に珍しい光景である。海面に家が突き出したように238棟も並んでいるのである。丹後半島伊根町鷲岬の海岸線の様子である。漁師さんの家だそうで、2階は居間で、1階が小型船のガレージのようになっていて海と直結し、直ぐに舟を出せるような構造になっている。伊根湾クルーズの途中、洋上から撮影した写真である。舟屋は江戸時代中期頃から存在しているものと見られ、「重要伝統的構造物群保存地区」に選定されている。

|

|

|

|

|

|

|

|

今回で終わりとなる会誌の表紙写真をどうしようかと考えていたが、矢張り故郷魚沼の風景がいいのではと思っていた。小出祭りに帰省した時、表紙に相応しい祭りの写真を撮り飾っていた。小出祭りには毎年実家に泊めてもらい、兄と海外旅行等の話をして会話が弾んだ。第77号では兄と花火を見に行き、堤防の上から雨の中撮った写真を使った。今年兄が膵臓がんで手術5ヵ月後に急逝した。5月のお葬式に帰省した時、小出橋から見る魚沼三山が余りにも美しかったので、シャッターを切った。今年は雪が多かったので、残雪が輝いて見えた。正に最終号に相応しい写真となった。何か因縁めいている気がする。

|

|

|

|

|

|

|

|

沖縄旅行中、蝶々園という植物園に入った。亜熱帯の珍しい植物や花を見学する中で、日本最大の蝶「オオゴマダラ」(7×14cm)に接する機会を得た。人なつこく、空中をゆっくりと舞う姿は優雅であり、新聞紙が風に舞っているように見えることから、『新聞蝶』とも呼ばれている。その蛹は金色をしており、枝や葉の裏などにぶら下がっていた。目の前に舞ってきたので、直ぐにシャッターを切ったら、超特大の写真が撮れた。

|

|

|

|

|

|

|

|

新築なった旧吉田邸内を見学した後、敷地内の池や丘を散策した。丘の上には黒ずんだ吉田茂の銅像が立っていた。1951年、歴史的な日米平和条約(サンフランシスコ条約)締結に吉田茂は立ち会った。ということで、彼の像は、海の向こうのアメリカ・サンフランシスコの方向をじっと見ているとの事である。

|

|

|

|

|

|

|

|

法大卒業生の集い「京都大会」式典・懇親会の一コマである。京都の綺麗どころが、拍子木を打ち鳴らして居並ぶ光景は正に壮観である。この後舞妓さん達が各テーブルへ降りてきて、お酌をして廻ったがサービス満点であった。

|

|

|

|

|

|

|

|

観桜ツアーに参加して、皇居「乾門」を出てバスを待っていた時、遥彼方の林の中にラベンダーのような紫色の花畑を見つけた。余りにも美しく幻想的であったので、近付いて素早くカメラに収めた。花の名は「台湾ホトトギス」と言うらしい。私も植物画の中で以前この花を描いたことがあったが、群生している様子を見たのは初めてである。心が洗われた感じがした。

|

|

|

|

|

|

|

|

前回は昼間350mの展望台からの眺望を楽しむことができたが、今回は入場まで待ち時間がかかった為日も暮れてしまい、結果的には夜景を見る事になった。これが返って良かったと思う。こんな所で地震が起きたらどうしようか、などと一瞬不安もよぎったが、素晴らしい夜景に圧倒され、大都会のエネルギーを感じた。

|

|

|

|

|

|

|

|

法政二高体育館で法政大学田中総長による講演会が開催され、約600名の参加者が「江戸文化」に関する講演を拝聴した。その後階下の食堂に移動し、OB・OGによる「総長を囲む会」が行われ、写真を撮るなどして学校側との懇親を深めた。この写真は、総長と我が相模校友会のメンバーとの記念すべき一枚である。

|

|

|

|

|

|

|

|

今年4月から6年かけて平成の大修理に入るそうであるので、今回は良いチャンスだったと思う。天気予報も雨のマークで、空を気にしながら出かけたが、見学最後まで雨は無く快適な旅となった。徳川家康が祀ってある本殿前に建つ姿は、金銀の装飾品や彫刻などで飾られ、見る人をあきさせない。6年後には、なお一層の輝きを増して登場することであろう。

|

|

|

|

|

幻想的で神秘的な岩山(アメリカ・ザイオン国立公園)

|

|

|

|

アメリカ・ ラスベガス紀行の中で紹介したが、ラスベガスから車(ワンボックスカー)で北東へ向けて約3時間、バージン川に沿って走るとこんな光景が現れる。砂岩と石灰岩からなり、赤茶けて見えるのは鉄分が含まれているそうで、光の具合で山々の色が変化するから面白い。大昔海底が隆起して出来たらしい。日本にはない珍しい光景だ。 |

|

|

|

|

|

|

|

妻が沖縄で手に入れた球根のいくつかを鉢に植えベランダで育てていたが、その鉢の一つが、この都度真紅の大輪の花を3個咲かせた。ユリのようなこの花は、原産地は南アメリカとのことで、この堂々とした姿は、風格さえ漂わせているようだ。

|

|

|

|

|

|

|

|

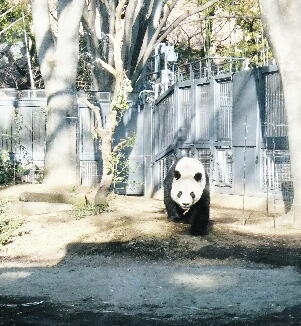

上野精養軒での会議が早めに終わったので、天気も良いし、気温もやや緩んだので散歩がてら隣の動物園に行ってみることにした。息子が小さい時家族皆で来たことがあったが、この歳になって一人で来たのは初めてである。入ると直ぐ右にジャイアントパンダの檻があった。ここは人気の場所でいつも混んでいると聞くが、冬場であるので比較的空いていた。幸いにも屋外の方にいたぬいぐるみの様なパンダをカメラに収めることができた。孫でも連れてきたら、きっとここから離れなかったであろう。このパンダは、名前はリリーで雄とのことである。

|

|

|

|

|

|

|

|

ベトナム旅行2日目、学問の神様と言われている「文廟」を訪ねた。昔、ベトナムも中国の科挙制度を取り入れていたそうで、合格者名を刻んだ石碑もあったが、大学の合格祈願や卒業御礼など参拝者で賑わっていた。丁度大学の卒業式の時期だそうで、色彩豊かなアオザイ服を着た多くの女学生に出会った。

|

|

|

|

|

|

|

|

ハロン湾クルージングの途中でティエン・クン鍾乳洞を見学。何万年もの長い歳月をかけて作られた石灰岩が織り成す自然の芸術。赤青緑の照明が幻想的な雰囲気を醸し出していた。天井高さ50m以上の場所もあり、内部は蒸し暑いが自然の神秘を感じながら、足元に気をつけながら巨大な洞窟内を回った。

|

|

|

|

|

|

|

|

東北旅行の際最初に立ち寄ったのが、岩手県一関市にある「厳美渓」という渓谷美豊かな所であった。ここで珍しい光景を目にした。この渓谷をはさんで、対岸高台にある茶屋から下の岩盤上にある休憩所まで、ロープに吊り下げられた竹籠に入れて、団子を販売すると言うものである。「空中団子」とも呼ばれ、TVなどでも紹介されている人気のスポットだ。

|

|

|

|

|

|

|

|

新潟の柏崎刈羽原子力発電所の視察旅行の2日目に、5年前の中越沖地震の被災地旧山古志村を訪れた。すっかり復興してその痕跡を残す所も少なくなったそうであるが、TV報道で有名になった池に水没した家屋が、水が引けた今、土砂に埋没した姿をそのまま残しており、生き証人として災害の恐ろしさを物語っていた。

|

|

|

|

|

|

|

|

大学の校友会による1泊旅行(新年会)で、熱海の「小田急リフレッシュクラブ」に宿泊した。ここは来宮駅を見下ろす高台にあり、遙か彼方には熱海湾に浮かぶ初島も見える。宴会の翌日、朝食後近くの梅園を散策することになった。梅園入口までは坂を上り下りして歩いて12〜3分かかった。途中道路のあちこちには早咲きの河津桜が濃いピンクの花を付け、メジロの大群が花の蜜を求めて、花びらの間を忙しく動き回っていた。急いでシャッターを切ったのがこの一枚の写真である。

|

|

|

|

|

|

|

|

自治会長研修会として、今年は茅ヶ崎市にある「かながわ海岸美化財団」と相模原市が手がけている「大野台・雨水幹線整備工事」を見学した。地下12mの所に、直径約3.7mの巨大な下水道トンネルが走っているのにはびっくりした。見えない所でこのような地味な仕事をしている人達には頭が下がる。大雨による浸水被害を解消するための工事だそうだが、自然に立ち向かうことは如何に大変かが分かった。トンネル中央で会長を囲んで写真を撮る。

|

|

|

|

|

|

|

世界らん展で撮影した写真の一枚である。ピンクと白の花びらをふんだんに使い、嫁入り前の白装束の花嫁さんと赤い内掛が見事に飾られていた。らんの花が持つ不思議な魅力を引き出した日本情緒漂う素晴らしい作品だと思う。

|

|

|

|

|

|

|

|

クリスマスが近づく頃になると、あっちこっちで夜を演出するイルミネーションが話題になる。我が家でも最近家具屋さんに出かけた折丁度良い電飾品を見付けたので購入、玄関前の木々に飾って夜点灯してみた。すると赤や青そして緑のランプが一斉に点滅し始め、木々が美しく光で彩られ、まるでおとぎの国にでも来たような幻想的な気分になった。最近はこのようにイルミネーションを楽しむ家庭も増えて来たが、実際自分でやってみてこんなに楽しいものとは思ってもみなかった。今後はもっと灯数を増やしてみよう、などと病みつきになりそうである。

|

|

|

|

|

|

|

|

小学校時代の恩師を囲んでの「美術館めぐり」の際立ち寄ったのが、江東区にある清澄庭園である。ここは、池や石や緑をふんだんに配した明治の庭園を代表する「回遊式林泉庭園」の一つであるが、この一角に写真の芭蕉の一句「古池や かはづ飛び込む 水の音」の句碑が建っていた。この碑は昭和9年に晋永湖という俳人が建てたものであるが、芭蕉庵の改修の際ここに移したとのことである。芭蕉はこの句を、近くの住居である芭蕉庵で貞享3年(1685年)の春詠んだそうである。

|

|

|

|

|

|

|

|

この写真は息子が送ってくれたものである。6月に生まれて丁度5か月経ったので、記念に撮影したそうである。8月に顔を見せに来た時、小さな身体で哺乳瓶を一気に飲み干す様子にはびっくりした。それから3か月、成長著しく体重も8kgとなり、表情も豊かになって来たようだ。赤ちゃんは見ているだけで楽しい。他の話題はいらない。「可愛いね」という言葉を何べん言っても足りない位だ。今後も、更に健やかに成長することを願うのみである。

|

|

|

|

|

|

|

シンガポール旅行第2日目は、ラン園を見学した後隣国マレーシアに渡り、ジョホバール市にあるサルタン王宮博物館やアブバカール・モスクなどを見学。マレー料理のビュッフェで昼食を楽しんでから、シンガポールに戻り、夕方からは島全体がテーマパークともいえるセントーサ島に渡った。午後7時半からの噴水ショウ(ミュージカル・ファウンテン)までには時間があったので、中央に聳えるスカイ・タワーに登ることにした。ドーナツ状の観覧席がゆっくりと回転しながら30〜50m上がると、シンガポール市街や遠くマラッカ海峡を行き交う小型船やタンカーなども一望できた。

|

|

|

|

|

|

|

|

地下鉄銀座線の青山一丁目から徒歩約10分の所に明治記念館に向かって大通りがある。この大通りの銀杏並木の紅葉が見ごろであるとニュースで知ったので、早速行ってみることにした。寒風が冷たく、天気が心配される出発であったが、銀杏並木を見上げる頃には晴れ上がり、金色の銀杏と青い空のコントラストがとても素晴らしく、急いでシャッターを切った。路上に落ちた枯葉を踏むと銀杏独特の匂いが漂い、寒さを忘れてしばし黄金の散策を楽しんだ。

|

|

|

|

|

|

|

|

相模原市立麻溝公園に小動物園があるが、植物画教室の帰りに寄ってみた。アライグマ、猿、鳥など愛らしい動物が人気を振りまいていたが、中でも写真のミーアキャットに興味を引かれた。テレビで見たことはあったが、実物との対面は初めてであった。砂を掘ったり忙しく飛び回ったりしているが、時々後足で立って遠くを見渡すしぐさはとても可愛い。名前からして猫科の動物であろうが、むしろ鼠と猫をミックスしたような動作を示し体長は猫よりも小さいのだ。後日インターネットで調べてみたら、次のことが分かった。ジャコウネコ科、体長約30cm、南アフリカ・ボツワナ南部などの半砂漠地帯に分布。マングースの仲間で雑食。穴の中で生活。

|

|

|

|

|

|

|

2月14・15日に大学の校友会のメンバー12人と、相模湾に浮かぶ初島へ新年会旅行に行った。熱海から定期船で23分とアクセスも良く、宿泊した 初島クラブは施設も大変デラックスで部屋からの眺望も最高であった。真っ青な相模湾の向こうには、雪を頂いた富士山が現れたので急いでシャッターを切った。 |

|

|

|

|

青山学院大学相模原キャンパス(チャペルのステンドグラス)

|

|

|

|

この4月にオープンしたキャンパスを学院祭の11日、12日に一般公開するという事でカメラを片手に出かけた。黄褐色を基調にした建物が整然と並びその中央にはシンボルであるチャペルが配置されている。文理融合と謳ったこの キャンパスは理工学部棟を中心に文化系の教室棟も並んでいる。真新しい校舎はまるでホテルにいるような感覚である。こんな素晴らしい環境で学べる今の学生は幸せである。ちょうどチャペルにてハンドベルの演奏があったので、覗いて見る事にした。爽やかなベルの音色が聖堂内に響き渡り、窓のステンドグラスが殊更美しく感じた。 |

|

|

|

|

|

|

|

家の直ぐ近くにプール、野球場、テニスコート及び陸上競技場などが併設されているスポーツ公園があるが、四季を通じて色とりどりの花が咲き乱れ市民の憩いの場所ともなっている。私は天気の良い日は健康の為、850mの散歩コースを早足で3周回るようにしているのだが、梅雨明け間近のこの日の夕方はカメラを片手に出かけた。テニスコート隣の広場にある円い花壇では、サルビアの花が今満開だからである。中心の青い花はブルーサルビアだそうで、青いサルビアがあると言うことを始めて知った。

|

|

|

|

|

|

|

|

国道16号線に交差して30m道路が南北に走っているが、この道路を挟むように立っている樹齢40年以上もあろうかと思われる桜並木が毎年人々の心を和ませてくれる。この道路は相模補給廠からJR相模線の上溝駅まで続いており、戦時中国内戦になった場合飛行機の滑走路としても使えるよう設計されたと聞くように、車道と並木の両側にはまだかなりのスペースを残して広々としている。市役所を中心として毎年この時期には歩行者天国となり、「桜祭り」と称するイベントが開催され、屋台や露店が軒を並べ近隣から多くの人を集め大賑わいとなる(今年は選挙の為5月の「若葉祭り」に替わった)。花曇りではあったが、カメラを片手に我を忘れてシャッターを切りまくった。

|

|

|

|

|

|

|

日記にも書いたが、関東地方に今年初の降雪があった。雪国育ちの私は子供の頃雪が降ると胸がワクワクしたものであった。学校の帰りにみぞれが雪となり、下駄にくっ付いて転倒し鼻緒が切れてしまい、冷たい裸足を引きずりながら半ベソかいて家に戻った苦い想い出もある。当時小学校時代の履物は、普段は木の下駄や藁で編んだ草履がもっぱらであったが、冬は藁で編んだサンダル風の草履や「スッペ」と称するブーツ風のわらぐつを履いていた。履いた時は暖かく保温効果があるようであったが、しばらく履いていると水がしみだし、とても長時間履けるものではなかった。濡れた藁ぐつを囲炉裏に並べて乾かしている光景を思い出す。ゴム製のブーツが現れたのはそれからかなり後の事ではなかっただろうか。

|

|

|

|

|

|

|

|

11月3日文化の日は晴れの特異日だそうで、それにたがわず今年も目のさめるような晴天となった。天気に誘われて久し振りに相模原公園に出かけた。さすが三連休とあって家族づれが多く、芝生の上で弁当を広げるなど子供達も日差しいっぱいに遊んでいた。公園のほぼ中央に斜面花壇があるが、丁度いまサルビアの花が満開で真っ赤な花がまばゆいばかりで、澄み切った空の青さと燃えるような赤とのコントラストがとても素晴らしかった。美しさを占領したいような気持で急いで駆けつけ、カメラに収めた。

|

|

|

|

|

|

|

|

10月13日(日)から15日(火)まで2泊3日のスケジュールで九州を旅した。九州は仕事で佐賀や長崎方面に一回だけ行ったことはあるが旅行では今回が初めてであった。行きは飛行機で帰りは船でという欲張った内容であった。九州は至るところコスモスが満開でバスの車窓から何回もシャッターを切ったが、あっという間に通り過ぎてしまいうまく捕らえられなかった。丁度阿蘇の草千里に向かう途中の休憩地でコスモスの大群生を見つけ、急いで駆けつけようやくカメラに収める事ができた。コスモスも私の好きな花の一つである。

|

|

|

|

|

|

|

|

九州へ向かう飛行機から撮ったものである。羽田を離陸して機体は海岸線に沿って南下、約40分するとアナウンスがあったので身体をのり出してシャッターチャンスをうかがった。やがて富士山が左下に現れ、おわん形の噴火口も見えたので急いでシャッターを切った。この写真は興奮気味で撮ったその中の1枚である。天気が良かったので視界はかなり良好で、渥美半島や駿河湾などの海岸線や険しい山々のひだも見え、上から眺めて見て日本の国土はいかに山々が多いかということを実感した。横から撮った富士山の雄姿はよく見るが、上からのものは少ないと思う。

|

|

|

|

|

|

|

|

目下のところ我が家のアイドルとなっているのは、一般にキジトラと言われている雄猫のシマくんである。薄茶色をベースにした体毛は、全体に黒のシマ模様で覆われており、外観は黒が目立つが、腹部はシマ模様はあるものの薄茶色の毛の方が多いのが特徴である。娘が「シマ」と名前を付けた所以はここにある。飼い始めたきっかけは、7年前隣町の「犬猫どうぶつ会」がタウン誌で里親探しをやっていて、娘がこれに応募したのである。早速会員のYさんがやってきて、生後間もない手のひらにのるような子猫を二匹置いて行った。二匹はじゃれ合い、走ったり、けんかしたりで部屋中飛び回るなど大変可愛いが、我々の方が振り回されている感じであった。4、5日後にYさんが再度確認にやってきたので、娘は二匹共飼いたい様子であったが、元気そうな一匹だけ貰い受けることにした。今ではすっかり我が家の一員となり、わが物顔でやんちゃぶりを発揮している。もっぱらシマ君の居場所は、玄関から続く廊下と階段に限定しているのだが、簡易式のドア-などは鋭い爪を持った前足で器用に開けてしまうので、内、外共に簡単な錠が付けてある。大変好奇心旺盛というかいたずら好きで油断も隙もあったものではない。従って、シマ君は我が家に来てから一番最初に「ダメ」「コラ」という言葉を覚えたに違いない。

|

|

|

|

|

|

|

我が家の狭い敷地に所狭しと色々な木々が植えてあり、四季折々に花を咲かせ家人の目を楽しませてくれている。梅やカイドウ、レンギョ、山茶花、ハナミズキ、モクレン、バラ、キンモクセイ、ライラック、くちなし、小手まり、しゃくなげ等が主なものだが、写真にある ウツギの木もその一つである。玄関先に植えてあり木としては小振りであるが、春になるとラッパ状の可憐な真紅の花を枝いっぱいにつける。私の好きな花のひとつである。 |

|

|

|

|

|

|

|

川辺に立ち並ぶ家々が、私が子供時代に過ごした故郷の風景である。今(2006年)から31年前の昭和50年12月の初雪後に撮影したもので、我が家では大きいパネルにして家宝のように大切に飾ってある。モノクロで一部変色しかけているが、この写真には沢山の思い出が詰まっている。家の裏を流れる川は季節を問わず生活の全てであった。清流で顔を洗い一日が始まる。水遊びや魚釣りなど思い出はつきない。今はこの懐かしい家並みも、河川改修工事によりすっかり姿を消してしまった。

|

|

|